La cithare inanga et le chanté-chuchoté

Cithare , Chanson traditionnelle , Musique traditionnelle , Musique de cour royale , Musique de cour , Afrique , Inanga , Chanté-chuchoté

16 février 2023

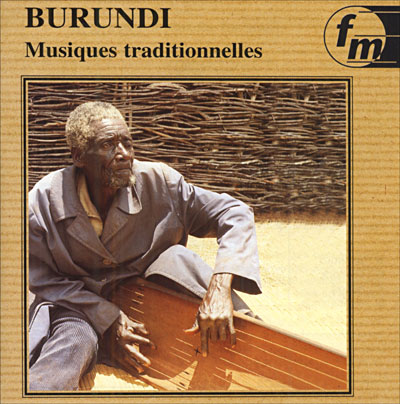

cithare inanga

cithare inanga

Dans la tradition, il est souvent anthropomorphisé, avec un dos, un ventre, des yeux. Son répertoire, construit autour d’une gamme à tendance pentatonique, accompagnait autrefois des chants épiques, historiques, mais aussi au contenu moral et social, voire humoristique et critique. Après la disparition des derniers rois, son usage s’est aujourd’hui démocratisé et le genre a évolué tout en gardant des modes de jeu et des règles particulières de composition.

Parmi les traditions associées à l’instrument, une des coutumes les plus importantes est celle du chanté-chuchoté, où les textes ne sont pas vocalisés à voix haute, mais fredonnés à mi-voix dans un murmure, un chuchotement qui s’harmonise naturellement avec le timbre de la cithare. Cette coutume qui était autrefois une règle très stricte, interdisant de combiner le jeu de l’inanga avec un chant à pleine voix, continue aujourd’hui de conditionner les nouvelles compositions des musiciens. Plusieurs chercheurs parlent d’une adaptation progressive, à travers les siècles, entre cette forme de chant et la résonance de la cithare, qui aurait atteint une forme d’adéquation idéale, impossible à dépasser.

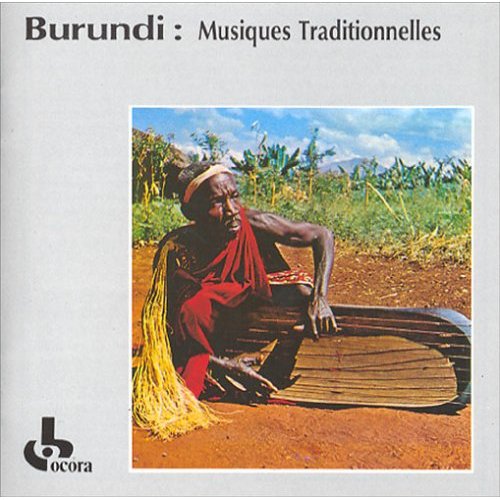

Quoi qu’il en soit, cette conjugaison du chanté-chuchoté et de l’inanga continue de marquer la musique du Burundi et de la représenter à l’étranger depuis la parution en 1968 sur le label Ocora du disque Burundi: musiques traditionnelles. C'est un des premiers hits de la musique africaine qui a été souvent réédité depuis. Son succès est surtout dû à deux plages, des chants chuchotés accompagnées de cithare inanga et dont les interprètes n'ont jamais été crédités. (BD)