Musiques populaires – le chaâbi des villes et le chaâbi des champs

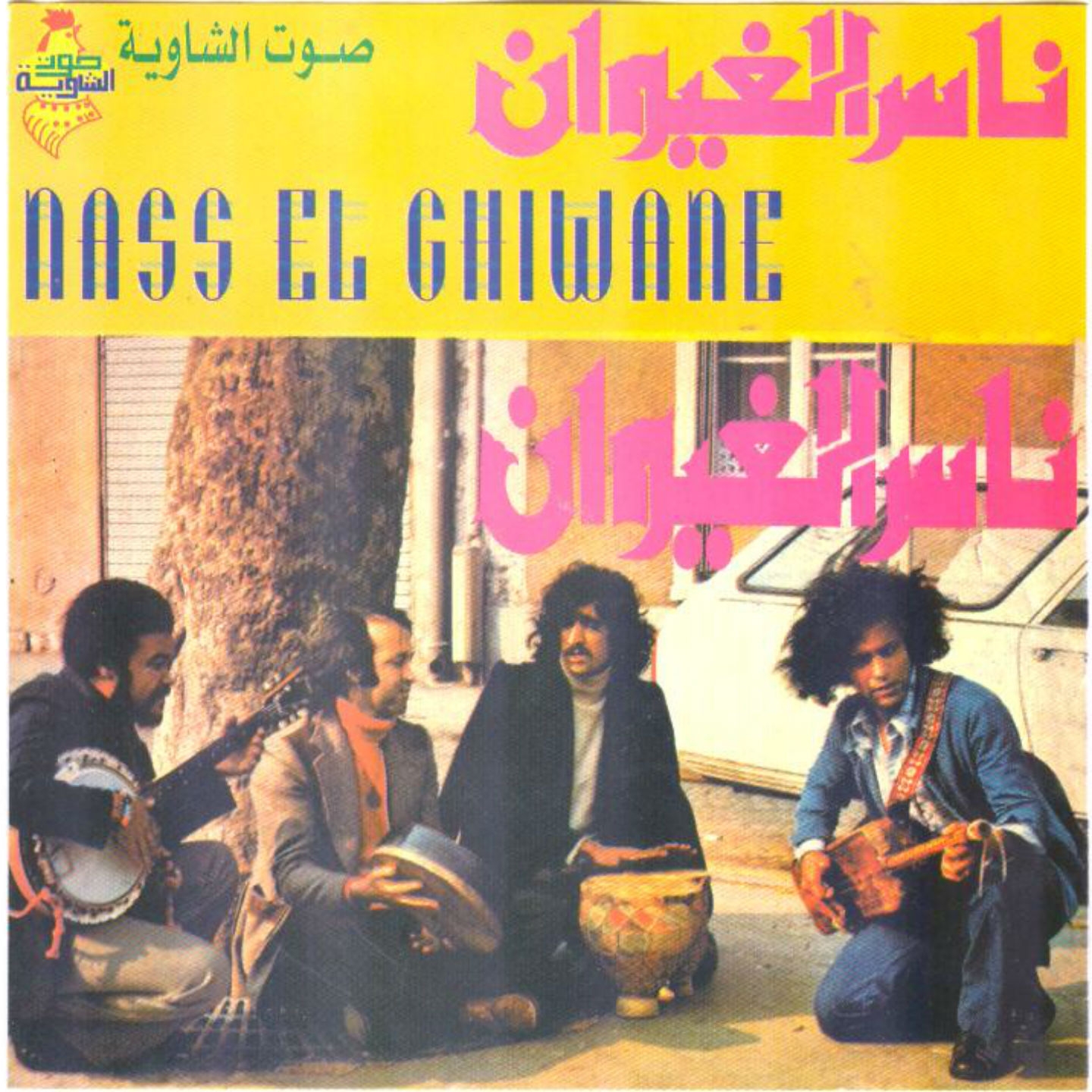

Nass El Ghiwane

Nass El Ghiwane

On utilise au Maroc le mot chaâbi, qui signifie « populaire », pour parler de deux styles musicaux différents : l’aïta, qui est un chant rural spécifiquement marocain, et le chgouri, qui est une forme de chaâbi principalement citadin, provenant notamment de la région de Casablanca. Le premier, aux origines nomades, venant des Bédouins, est chanté en arabe dialectal par des groupes mixtes de musiciens et de chanteurs (les cheikhs), ainsi que des chanteuses (également danseuses). Ces dernières, appelées cheikhates, sont les héritières d’une lignée traditionnelles de femmes rebelles, indépendantes, qui vivaient de leur art en se produisant seules ou en groupes lors des festivités. Autrefois décriées pour leurs danses lascives et les mœurs légères qu’on leur attribuait, elles sont aujourd’hui reconnues comme des artistes à part entière. Le style aïta connait de nombreuses variantes locales et régionales.

Le style urbain chgouri est issu du style rural auquel ont été ajoutés divers éléments provenant de la musique andalouse et des rythmes dansants qui en ont fait la musique des occasions festives, à Casablanca tout d’abord puis dans tout le Maroc. Interprété par de petites formations, jouant dans leur propre quartier ou dans les souks, son instrumentation est très variée et comprend autant des instruments traditionnels comme le bendir, le derbouka, le violon ou le guembri, que des guitares électriques et des claviers électroniques. Aussi populaire auprès de la population musulmane qu’auprès des Judéo-Marocains, le chaâbi s’est progressivement professionnalisé et de nombreuses stars du genre sont apparues : Houcine Slaoui, Pinhas Cohen, Haïm Botbol, Abdessadeq Cheqara, Émile Zrihan, Samy Elmaghribi, Nino El Maghrebi, Mustafa Bourgogne ou encore Najat Aâtabou.

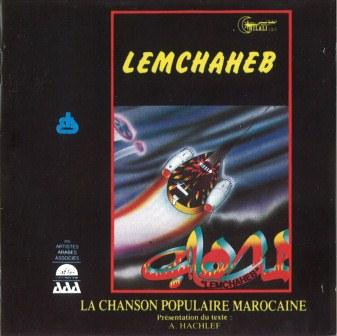

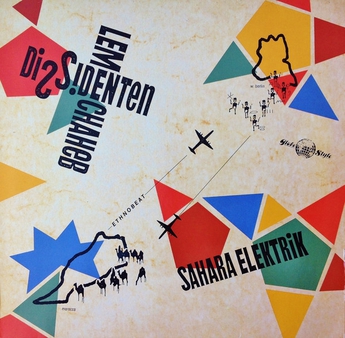

Une variante du chaâbi des villes est née au milieu des années 1960, lorsque le groupe Nass El Ghiwane, dirigé par Laarbi Batma, a fusionné le chgouri avec la musique gnawa ainsi qu’avec des influences afro-cubaines et jamaïcaines. Mise au service de chansons aux textes souvent revendicateurs, leur révolutionnera le paysage musical marocain. Plusieurs groupes, issus eux-aussi des bidonvilles Karyane de Casablanca, comme Jil Jilala, Larsad ou Lemchaheb vont contribuer à l’essor du genre, baptisé ghiwane, et connaître un certain succès dans les années 1980. (BD)

À Médiathèque Nouvelle

-

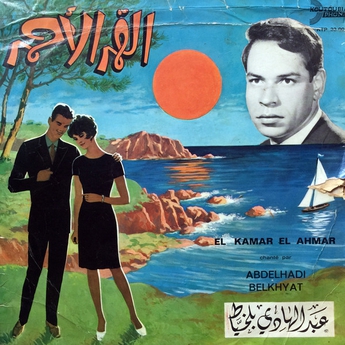

MJ8631 Abdelhadi BELKHAYAT, El kamar el ahmar Tichkaphone, 1992

MJ8631 Abdelhadi BELKHAYAT, El kamar el ahmar Tichkaphone, 1992 -

MJ8790 LEMCHAHEB, La chanson populaire marocaine Club du Disque Arabe, 1989

MJ8790 LEMCHAHEB, La chanson populaire marocaine Club du Disque Arabe, 1989 -

MJ8791 LEMCHAHEB & DISSIDENTEN, Sahara electrik GlobeStyle Records, 1984

MJ8791 LEMCHAHEB & DISSIDENTEN, Sahara electrik GlobeStyle Records, 1984 -

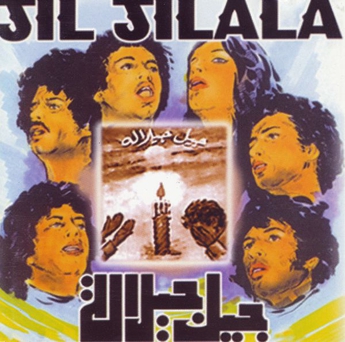

MJ9337 JIL JILALA, Jil Jilala vol. 1: chamaâ Aladin le Musicien, 1997

MJ9337 JIL JILALA, Jil Jilala vol. 1: chamaâ Aladin le Musicien, 1997 -

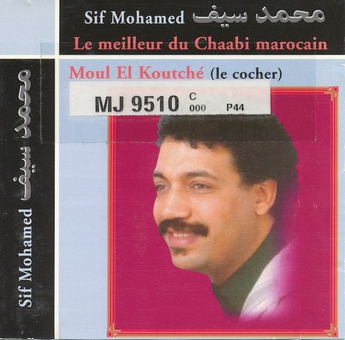

MJ9510 Sif MOHAMED, Moul el koutche: le meilleur du chaabi marocain Editions Cléopâtre, 1986

MJ9510 Sif MOHAMED, Moul el koutche: le meilleur du chaabi marocain Editions Cléopâtre, 1986 -

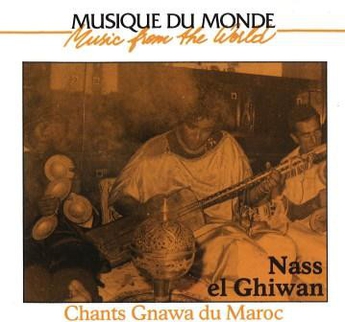

MJ9601 NASS EL GHIWANE, Chants gnawa du Maroc Buda Musique, 1990

MJ9601 NASS EL GHIWANE, Chants gnawa du Maroc Buda Musique, 1990 -

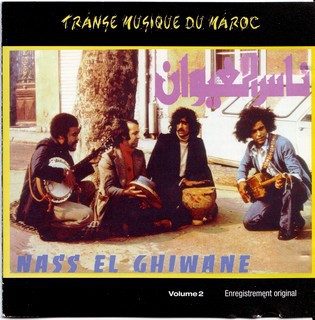

MJ9613 NASS EL GHIWANE, Transe musique du Maroc Edition Cléopatre, 1998

MJ9613 NASS EL GHIWANE, Transe musique du Maroc Edition Cléopatre, 1998 -

MJ9616 NASS EL GHIWANE, Hommage à Boudjemma Aladin le Musicien, 1975

MJ9616 NASS EL GHIWANE, Hommage à Boudjemma Aladin le Musicien, 1975 -

MJ8190 Barbes café: trois cheikhates mythiques du Maroc Night & Day, 1999 – enregistrement 1960-80

MJ8190 Barbes café: trois cheikhates mythiques du Maroc Night & Day, 1999 – enregistrement 1960-80 -

MJ8670 Fatna BENT EL HOUCINE, Fatna Bent el Houcine, la grande voix d'el aïta Buda Musique, 1993

MJ8670 Fatna BENT EL HOUCINE, Fatna Bent el Houcine, la grande voix d'el aïta Buda Musique, 1993 -

MJ8250 Najat AATABOU, Najat Aatabou, the voice of the Atlas GlobeStyle, 1991

MJ8250 Najat AATABOU, Najat Aatabou, the voice of the Atlas GlobeStyle, 1991 -

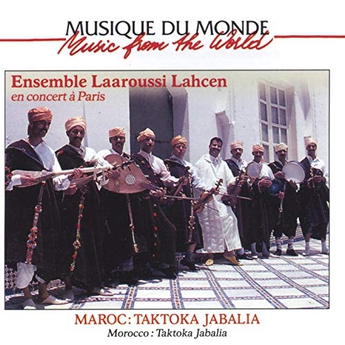

MJ9345 ENSEMBLE LAAROUSSI LAHCEN, Taktoka jabalia Buda Musique, 1998

MJ9345 ENSEMBLE LAAROUSSI LAHCEN, Taktoka jabalia Buda Musique, 1998 -

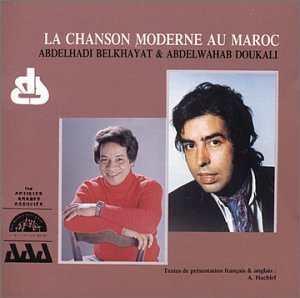

MJ8060 La chanson moderne au Maroc Club du Disque Arabe – enregistrements années 1970

MJ8060 La chanson moderne au Maroc Club du Disque Arabe – enregistrements années 1970