Musique tzigane, du Gange au Danube

Les tziganes, ou Roms, sont arrivés en Europe aux alentours du 15e siècle ; ils sont originaires de l’Inde, même si leur nomadisme les a parfois fait considérer comme Arabes ou Égyptiens. Bien qu’implantés à travers toute l’Europe, ils continuent à y être globalement mal-aimés, et accusés de tous les torts. On lie souvent cette réaction négative, qui prend parfois des formes violentes, à une phobie ancestrale du nomade chez les populations sédentaires. La Roumanie possède une importante communauté rom, qui est la minorité la plus importante du pays avec les Hongrois.

Les musiciens rom ont grandement aidé à la circulation des musiques en Europe, qu’il s’agisse de communautés interprétant une musique originale ou de professionnels empruntant le répertoire local et son instrumentation (guitare en Espagne, violon et clarinette dans les Balkans, par exemple) mais y ajoutant son interprétation et ses traditions propres. Ils ainsi ont non seulement contribué à la création musicale, mais également à la conservation de divers patrimoines et à leur transmission.

Les tziganes occupent une place capitale dans l’histoire de la musique en Roumanie. Ici également, la musique y est soit interprétée par des musiciens professionnels, souvent itinérants, engagés pour animer fêtes et banquets, ou intervenant spontanément dans la rue, soit encore par un musicien, amateur comme professionnel, jouant pour sa propre communauté.

Le répertoire est très différent dans les deux cas, le premier dépendant du goût souvent conservateur du public villageois, ou de celui plus cosmopolite du public urbain. Il est généralement composé d’airs connus, empruntés à la région ou à l’air du temps. Le second, joué par les tziganes pour eux-mêmes, est au contraire constitué de mélodies anciennes chantées dans leur langue et laissant la part belle à l’improvisation. Cette tradition, principalement vocale, se divise en meselaki dyili, chansons mélancoliques lamentant les affres de la pauvreté, de la prison, de l’infidélité, de la jalousie, etc., et en khelimaski dyili, au contraire chansons de danse et de fête exubérantes.

Les musiciens professionnels, ou lautari, se rassemblent généralement dans de petites formations appelées tarafs, et se produisent communément dans les clubs et les restaurants des grandes villes. D’autres, souvent vus comme plus authentiques et moins commerciaux, sont originaires des banlieues et des campagnes, comme le célèbre Taraf des Haïdouks, du village de Clejani.

Les musiciens tziganes ont également développé dans les années 1980 une forme particulière de pop sentimentale, le manele. Inspirée de chansons d’amour tziganes mais aussi des musiques pop turques et arabes, le genre, bien que florissant, a longtemps été honni pour son contenu parfois scabreux et son style tape-à-l’œil. (BD)

À Médiathèque Nouvelle

-

MA0540 L'épopée tzigane - Road of the Gypsies Network, 1996

MA0540 L'épopée tzigane - Road of the Gypsies Network, 1996 -

MA0543 Music on the Gypsy route vol. 1: the Deben Bhattacharya collection Frémeaux & Associés, 1997 - enregistrements de 1954-1984

MA0543 Music on the Gypsy route vol. 1: the Deben Bhattacharya collection Frémeaux & Associés, 1997 - enregistrements de 1954-1984 -

MN0088 Music on the Gypsy route, volume 2 Frémeaux & Associés, 2000 - enregistrements de 1954-1967

MN0088 Music on the Gypsy route, volume 2 Frémeaux & Associés, 2000 - enregistrements de 1954-1967 -

MA0545 Zingari: route of the Gypsies - Living tradition 5 New Earth Records, 1997

MA0545 Zingari: route of the Gypsies - Living tradition 5 New Earth Records, 1997 -

MN0107 Princes amongst men. Journeys with Gypsy musicians Asphalt Tango Records, 2008

MN0107 Princes amongst men. Journeys with Gypsy musicians Asphalt Tango Records, 2008 -

MU3074 The Rough Guide to the music of Romanian Gypsies World Music Network, 2008

MU3074 The Rough Guide to the music of Romanian Gypsies World Music Network, 2008 -

MU3543 TARAF DE HAÏDOUKS, Band Of Gypsies Crammed Discs, 2001

MU3543 TARAF DE HAÏDOUKS, Band Of Gypsies Crammed Discs, 2001 -

MU3547 TARAF DE HAÏDOUKS, Of lovers, gamblers and parachute skirts Crammed Discs, 2015

MU3547 TARAF DE HAÏDOUKS, Of lovers, gamblers and parachute skirts Crammed Discs, 2015 -

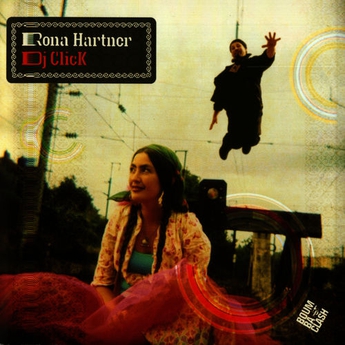

MU3550 Rona HARTNER & DJ CLICK, Boum ba clash No Fridge, 2005

MU3550 Rona HARTNER & DJ CLICK, Boum ba clash No Fridge, 2005