L’Andalousie médiévale - au carrefour de trois cultures

Musique arabo-andalouse , Musique classique arabe , Espagne , Andalousie , Musique séfarade , Moyen Age

01 juillet 2025

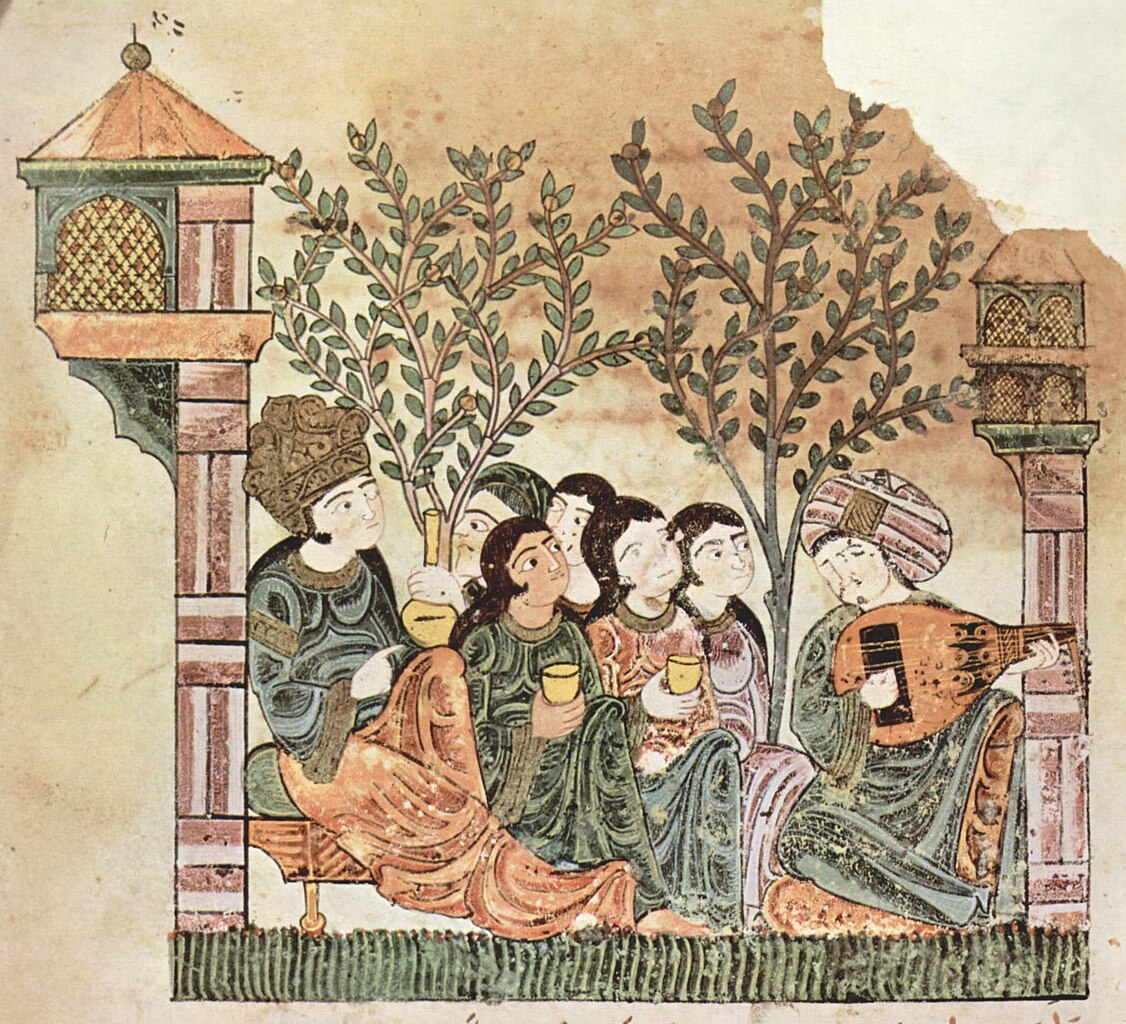

Histoire de Bayâd et Riyâd : Chant de luth dans un jardin pour une noble dame (domaine public, manuscrit du 13e siècle)

Histoire de Bayâd et Riyâd : Chant de luth dans un jardin pour une noble dame (domaine public, manuscrit du 13e siècle)

Durant presque huit siècles au Moyen-Age, la péninsule ibérique a été sous domination musulmane ; cette période porte le nom d’Al-Andalus. Celle-ci a laissé de nombreuses traces dans la culture de la région. En 711, une troupe d’environ 12 000 soldats commandés par Tariq ibn Ziyad quitte l’Afrique du Nord et profite de l’affaiblissement du royaume wisigoth pour débarquer dans le sud de l’Espagne. La conquête omeyyade est progressive et le califat prend des formes diverses au fil du temps, passant entre les mains de divers gouvernants, du califat de Cordoue jusqu’à l’émirat nasride de Grenade, fortement réduit en taille, et qui sera reconquis par les rois catholiques en 1492.

La culture arabo-andalouse connaît son apogée au 10e et 11e siècles. La région est alors habitée par une population aux origines diverses et aux croyances multiples : Arabes, Berbères mais aussi de nombreux juifs et chrétiens. Leur rencontre provoquera une effervescence intellectuelle, avec le développement des sciences, des arts et de la philosophie. La musique est un mélange des traditions du Moyen-Orient avec celles des Berbères d’Afrique du Nord et celles de la population locale ibérique. Un personnage important est Ziryab (Abou El Hassan Ali Ben Nafiq). Il transmet au 9e siècle la culture musicale de Bagdad, alors capitale des Abbassides, à Cordoue et Grenade, introduit l’oud en Espagne et compose des nombreux morceaux. Il est à la base des préceptes de la musique classique arabe, notamment du système des noubas, une suite de pièces vocales et instrumentales réalisées autour de poèmes et fondées sur la notion de mode qui assure leur cohérence et leur unité.

Un autre musicien important, Muqaddam ibn Mu’afa al-Qabri invente le mouachah (muwaššaḥ en arabe, ou muwashshah), un type de chant poétique dont les rimes sont plus variées et plus libres que dans la qasida plus ancienne. Ces chants ont inspiré les Cantigas de Santa Maria, un des plus importants recueils de chants monodiques médiévaux, rédigés pendant le règne du roi Alphonse X de Castille (1221-1284). La plupart sont des hymnes religieux chrétiens, en l’honneur de la Vierge Marie. Ils sont aujourd’hui rejoués par les groupes spécialisés en musique classique ancienne mais aussi par des interprètes de musique arabo-andalouse.

Cette culture arabo-andalouse s’est perpétuée au Maghreb et est toujours vivante aujourd’hui avec différentes écoles musicales en Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Libye, qui trouvent leurs origines dans les trois styles principaux de Grenade, Cordoue et Séville. Elle a été transmise oralement de maître à élève par les nombreux musiciens musulmans qui avaient vécus dans la péninsule ibérique et qui s’étaient installés par la suite en Afrique du Nord.

Avec l’intégration de l’Espagne au « Dar al-Islam » (la maison de l’Islam), les juifs espagnols ont été réunis au sein de l’état musulman avec ceux qui étaient originaires d’Orient et d’Afrique du Nord. Certains faisaient partie de l’élite et vivaient à la cour comme conseilleurs, docteurs, philosophes, poètes et musiciens. Ceux-ci ont interprété la musique arabo-andalouse ainsi que leur propre répertoire, créant une renaissance de la culture hébraïque. Leur musique était en grande partie inspirée par les thèmes religieux mais a également subi l’influence des nouveaux poèmes profanes écrits à l’époque. A partir du 12e siècle, le climat tolérant envers juifs et chrétiens s’atténue, les forçant à la conversion à l’islam ou à l’exil. Après la reconquista par les rois catholiques, certains se sont réfugiés dans le Maghreb où ils ont perpétué la tradition judéo-arabe. Des artistes du 20e siècle comme Cheikh Raymond, Cheikh El Afrit, Salim Halali, Sami El Maghribi ou Reinette l'Oranaise sont les descendants de ces musiciens. Le répertoire de ces juifs exilés d’Espagne est souvent décrit par le terme « séfarade » et désigne les musiques profanes et liturgiques et les chants de cette communauté.

Ces dernières décennies, le répertoire musulman, juif et chrétien de l’Andalousie médiévale a connu un renouveau avec l’émergence d’artistes qui ont voulu remettre en avant cette culture et qui ont fait de nombreuses recherches. Certains l’interprètent avec un respect certain de la tradition en utilisant les instruments traditionnels de la musique arabe comme l’oud, le qanoun, des flûtes et des percussions ainsi que des instruments médiévaux occidentaux comme la vielle à roue, d’autres innovent et bousculent le répertoire. Eduardo Paniagua, Luis Delgado, Joaquin Diaz ont fait un immense travail de collectage de la tradition orale qui a survécu au Maghreb et se sont intéressés aux divers répertoires, rejouant cette musique avec l’aide de musiciens nord africains et espagnols. Dans le cas de la musique judéo-espagnole, seuls les textes ont survécu et les mélodies ont été recréées en s’inspirant du répertoire andalou et maghrébin. Begoña Olavide a fondé les ensembles Calamus et Mudejar et s’est tournée en partie vers le répertoire féminin, de même que l’Al Andaluz Project. Ce groupe est né de la rencontre de trois femmes, Sigrid Hausen, Mara Aranda et Iman Al Kandoussi et propose une nouvelle approche des musiques andalouses médiévales. (ASDS)

À Médiathèque Nouvelle

-

MO6596 Eduardo Paniagua, Cantos De Mujeres En Las Tres Culturas Pneuma, 2010.

MO6596 Eduardo Paniagua, Cantos De Mujeres En Las Tres Culturas Pneuma, 2010. -

MO6604 Eduardo Paniagua, Tres Culturas: Judios, Cristianos Y Musulmanes En España Med Pneuma, 1998.

MO6604 Eduardo Paniagua, Tres Culturas: Judios, Cristianos Y Musulmanes En España Med Pneuma, 1998. -

MO4825 Al Andaluz Project, Deus Et Diabolus Galileo Music Communication Co, 2007. Enregistrement 2006.

-

MO4826 Al Andaluz Project, Al-Maraya Galileo Music Communication Co, 2010.

MO4826 Al Andaluz Project, Al-Maraya Galileo Music Communication Co, 2010. -

MO4828 Al Andaluz Project, Salam Galileo Music Communication Co, 2013.

MO4828 Al Andaluz Project, Salam Galileo Music Communication Co, 2013. -

MO4840 Pedro Aledo, Chants D'Espagne Du Xiiiè S. : Tres Cuerpos, Una Alma Al Sur, 1992.

MO4840 Pedro Aledo, Chants D'Espagne Du Xiiiè S. : Tres Cuerpos, Una Alma Al Sur, 1992. -

MO4992 L'Ensemble Aromates & Michèle Claude, Jardin De Myrtes. Mélodies Andalouses Du Moyen-Orient Alpha, 2005. Enregistrement 2004.

MO4992 L'Ensemble Aromates & Michèle Claude, Jardin De Myrtes. Mélodies Andalouses Du Moyen-Orient Alpha, 2005. Enregistrement 2004. -

MO5469 Luís Delgado, As-Sirr Nubenegra, 2007.

MO5469 Luís Delgado, As-Sirr Nubenegra, 2007. -

MO5471 Luis Delgado, Halilem: Resonancia De Sefarad Pneuma, 1995.

MO5471 Luis Delgado, Halilem: Resonancia De Sefarad Pneuma, 1995. -

MO5551 Joaquin Diaz, Romanzas Y Cantigas Sefardies Fonomusic.

MO5551 Joaquin Diaz, Romanzas Y Cantigas Sefardies Fonomusic. -

MO6582 Begoña Olavide & Mudejar, Cartas Al Rey Moro Jubal, 1998. Enregistrement 1997.

MO6582 Begoña Olavide & Mudejar, Cartas Al Rey Moro Jubal, 1998. Enregistrement 1997. -

MO6583 Begoña Olavide & Mudejar, Al-Son Karonte, 2003.

MO6583 Begoña Olavide & Mudejar, Al-Son Karonte, 2003. -

MO6593 Eduardo Paniagua, Calahorra: Música Arabigo Andaluza Pneuma, 2014.

MO6593 Eduardo Paniagua, Calahorra: Música Arabigo Andaluza Pneuma, 2014. -

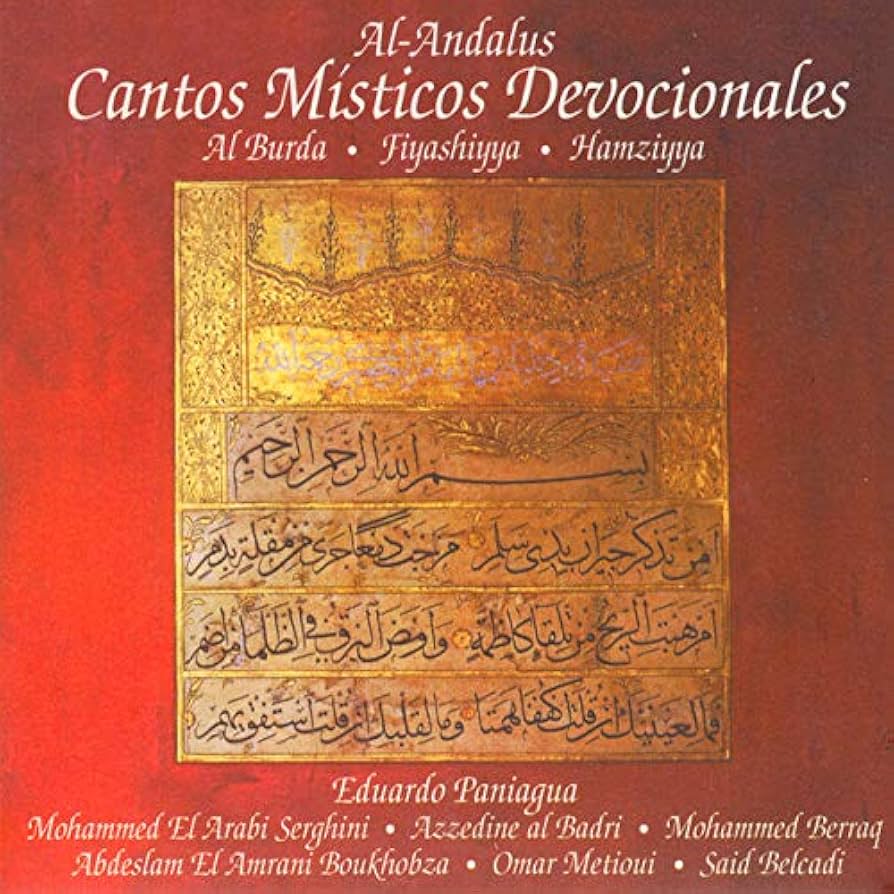

MO6606 Eduardo Paniagua, Cantos Misticos Devocionales Pneuma, 2007.

MO6606 Eduardo Paniagua, Cantos Misticos Devocionales Pneuma, 2007. -

MO6610 Eduardo Paniagua, Poemas De La Alhambra Pneuma, 2001.

-

MO6619 Eduardo Paniagua & El Arabi Ensemble, Wallada & Ibn Zaydun: Una Historia De Amor Y Poesia Pneuma, 2003.

-

MO6622 Eduardo Paniagua & Jorge Rozemblum, Morada Del Corazon: Sefarad En Al-Andalus Siglos Xi-Xii Pneuma, 2003.