Sardaigne, une tradition à part

Guitare , Danse , Musique religieuse , Nouvelle musique traditionnelle , Chanson traditionnelle , Polyphonie , Polyphonie vocale , Musique traditionnelle , Clarinette , Italie , Sardaigne , Chant diphonique , Chant liturgique

05 octobre 2016

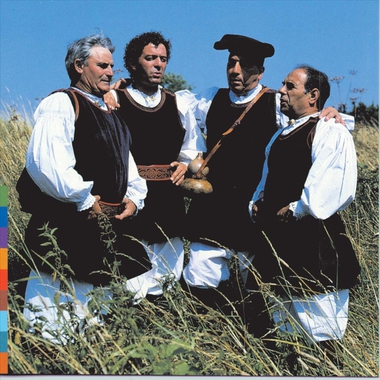

Tenores di Bitti (photo Sardegnabella via wikipedia)

Tenores di Bitti (photo Sardegnabella via wikipedia)

Le Cantu a tenore (souvent improprement traduit par chant à ténors), est une forme de chant polyphonique d’origine paysanne généralement chanté à quatre voix aux tessitures distinctes, et aux rôles bien définis. Il est caractérisé par l’usage fréquent de techniques de chant diphonique. Le soliste entame chaque morceau par une introduction monodique avant d’être rejoint par le reste de l’ensemble dont les vocalises imitent les sons de la nature (le vent, les arbres, les chèvres). La tradition de ces chants profanes remonterait aux premières heures de l’histoire sarde et a été classée comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l’Unesco en 2005. Plusieurs groupes jouissent d’une grande popularité, en Sardaigne comme à l’étranger, parmi lesquels les Tenores di Bitti et les Tenores de Oniferi.

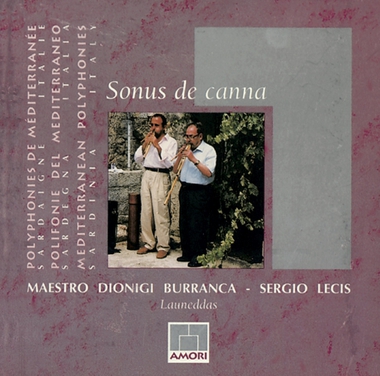

Les launeddas sont des instruments à vent particuliers dont l’origine remonte au 8ème siècle avant notre ère. Il s’agit d’une clarinette polyphonique à triples tuyaux et à anche simple, provenant sans doute du Moyen-Orient. Elle se joue en continu, comme une cornemuse, et requiert du musicien la maîtrise de la technique du souffle circulaire afin de compenser l’absence de réservoir d’air. Les launeddas sont jouées lors de cérémonies religieuses ainsi qu’en accompagnement de danses traditionnelles, où elles interprètent à partir de quelques lignes mélodiques de longues suites de variations pouvant durer plus d’une heure. Les gozos (ou gosos) sont des chants liturgiques d’origine ibérique, chantés en langue sarde. Si la tradition vient de Catalogne, les mélodies présentent une forte influence byzantine. Souvent liés à la représentation de drames religieux et de mystères, ces hymnes ont été à de nombreuses reprises interdits par les occupants espagnols et plus tard les autorités religieuses italiennes, notamment à cause de l’usage de la langue sarde dans la liturgie.

Le cantu a chiterra, comme son nom l’indique, consiste en un répertoire de chansons accompagnées à la guitare. Il est fort probable que ces chansons aient été composées bien avant l’arrivée de l’instrument en Sardaigne, mais elles forment aujourd’hui un ensemble indissociable. Jadis réservées à un usage familial et privé, elles ont progressivement été présentées en public lors de concours de chant improvisé durant lesquels les participants s’affrontent autour d’un thème imposé. On peut entendre l’influence de ce répertoire dans la carrière de Maria Carta. La Sardaigne connait également aujourd’hui une scène très vivante de nouvelles musiques traditionnelles, influencée par l’importante scène jazz locale. Il faut ainsi mentionner l’organettiste Totore Chessa, la chanteuse Elena Ledda, le trompettiste Paolo Fresu ou encore les groupes Ritmia (avec Alberto Balia et Riccardo Tesi). (Benoit Deuxant)

À Médiathèque Nouvelle

-

MT3380 Tribù italiche: Sardegna EDT, 2006

MT3380 Tribù italiche: Sardegna EDT, 2006 -

MT3618 TENORES DI BITTI, S'amore 'e mama Real World Records, 1996

MT3618 TENORES DI BITTI, S'amore 'e mama Real World Records, 1996 -

MT3461 CUNCORDU DE OROSEI, Voches de Sardinna [vol.2]: Miserere Winter & Winter, 1997

MT3461 CUNCORDU DE OROSEI, Voches de Sardinna [vol.2]: Miserere Winter & Winter, 1997 -

MT3430 Dionigi BURRANCA & Sergio LECIS, Polyphonies de Méditerranée: Sardaigne, Sonus De Canna Amori, 1994

MT3430 Dionigi BURRANCA & Sergio LECIS, Polyphonies de Méditerranée: Sardaigne, Sonus De Canna Amori, 1994 -

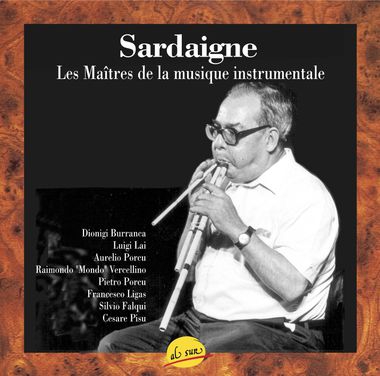

MT3370 Sardaigne: les maîtres de la musique instrumentale Al Sur, 1995

MT3370 Sardaigne: les maîtres de la musique instrumentale Al Sur, 1995 -

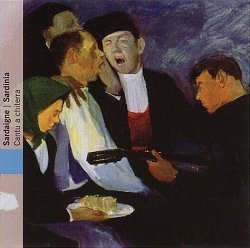

MT3378 Italie: Sardaigne. Cantu a chiterra Ocora, 2005

MT3378 Italie: Sardaigne. Cantu a chiterra Ocora, 2005 -

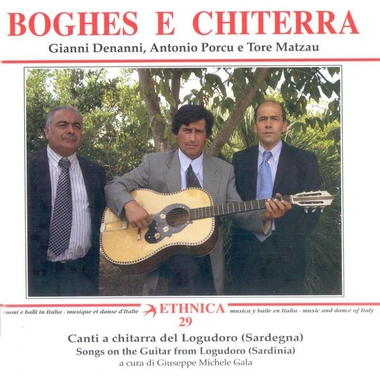

MT3467 Gianni DENANNI, Antonio PORCU e Tore MATZAU, Ethnica 29: boghes e chiterra Taranta, 2007

MT3467 Gianni DENANNI, Antonio PORCU e Tore MATZAU, Ethnica 29: boghes e chiterra Taranta, 2007 -

MT3590 RITMIA, Forse il mare Robi Droli, 1994 – enregistrements de 1986

MT3590 RITMIA, Forse il mare Robi Droli, 1994 – enregistrements de 1986 -

MT3440 Maria CARTA, Canti popolari della Sardegna: chelu e mare Music of the World, 1992

MT3440 Maria CARTA, Canti popolari della Sardegna: chelu e mare Music of the World, 1992 -

MT3400 Alberto BALIA & Enrico FRONGIA, Argia - Musiche sarde dalle alture al mare Robi Droli, 1993

MT3400 Alberto BALIA & Enrico FRONGIA, Argia - Musiche sarde dalle alture al mare Robi Droli, 1993 -

MT3523 ELENA LEDDA, Incanti Dunya Records, 2003 – enregistrements de 1993

MT3523 ELENA LEDDA, Incanti Dunya Records, 2003 – enregistrements de 1993 -

MT3522 ELENA LEDDA, Maremannu Biber Records, 2000

MT3522 ELENA LEDDA, Maremannu Biber Records, 2000