D’Ondekoza à Kodo : groupes de tambourinaires

Percussions , Musique traditionnelle , Tambour , Japon

08 mai 2024

Le groupe Kodo jouant le morceau « Yatai-bayashi », une photo de Don France (wikicommons/flickr)

Le groupe Kodo jouant le morceau « Yatai-bayashi », une photo de Don France (wikicommons/flickr)

Les instruments à percussions japonais sont nombreux et variés, allant des petites claquettes en bois ou cymbales en métal jusqu’aux immenses tambours aux sonorités profondes. Ils sont apparus dans l’archipel pendant la préhistoire parallèlement avec les premières populations. Certains types de tambours comme le taiko ou le tsuzumi (en forme de sablier) ont été introduits au Japon à partir du 6e siècle sous l’influence de la culture chinoise et coréenne. Ils étaient utilisés comme moyen de communication, pour motiver les troupes durant la guerre et rythmer la marche des combattants, mais aussi pour accompagner la musique et les rituels religieux bouddhistes, comme dans leurs pays d’origine. Au fil du temps, ils ont contribué à la création d’une certaine atmosphère dans le kabuki, guidé la danse dans le gagaku et formé des motifs rythmiques dans le nô. Ils sont un élément essentiel des festivals, d’Okinawa à Hokkaido, et ponctuent les chansons populaires.

A partir de la seconde moitié du 20e siècle, ils ont conquis le monde sous une forme particulière, celle des grands ensemble kumi-daiko. Si en japonais, le terme taiko désigne tout type de tambour, en occident, ce mot est utilisé dans une signification plus restrictive pour décrire les grands ensembles qui ont marqué les foules dès les années 1950. En japonais, on les désigne par wadaiko et les ensembles portent le nom de kumi-daiko.

Ces tambours sont construits en bois local, du keyaki (qui est comparable à l’orme européen), et une peau est fixée par-dessus à l’aide de clous et de cordes. On les frappe à l’aide de baguettes ou de bâtons. Ils sont de tailles très diverses, de 30 à 182 centimètres de diamètre.

Les grands ensembles de kumi-daiko, rassemblant différents types de tambours joués simultanément, se sont développés sous l’impulsion de Daihachi Oguchi, puis par la formation du groupe Ondekoza. Le premier était un musicien de jazz de Nagano. Il s’est inspiré des morceaux traditionnels religieux et populaires, notamment ceux joués lors des festivals matsuri et en a tenté une transcription personnelle. Il y a ajouté des rythmes, joués en différentes strates sur des tambours bien plus nombreux, créant un ensemble plus large. Il nomme celui-ci Osuwa Daiko, avec des instruments de tailles différentes qui avaient chacun un rôle défini. Cette musique a inspiré d’autres groupes comme Oedo Sukeroku Daiko qui s’est formé à Tokyo en 1959. Les Jeux Olympiques de 1964 ont augmenté la visibilité du genre.

Den Tagayasu est un autre musicien important dans le développement du genre. Il a rassemblé des jeunes percussionnistes et les a emmenés sur l’île de Sado pour les former. Il souhaitait renouveler les traditions populaires du taiko et s’est inspiré des rythmes uniques de l’île, nommés ondeko (jeux de percussions des démons) qui étaient particulièrement vigoureux. Les musiciens qui faisaient partie du groupe nommé Ondekoza, vivaient en communauté et étaient soumis à des exercices rigoureux pour qu’ils aient la puissance et la force nécessaire pour jouer les grands tambours. Le groupe a tourné partout dans le monde et suite à son succès, d’autres ensembles ont copié ce style de musique de l’Europe à l’Australie, en passant par les Etats-Unis. En 1981, certains membres d’Ondekoza ont quitté le groupe pour former Kodo sous la direction d’Eitetsu Hayashi. Toujours basés à Sado, ils continuent un entraînement du même type.

Ondekoza et Kodo ont défini un certain style, très prenant et retentissant, et leurs morceaux sont interprétés par de nombreux autres groupes. Ils mélangent les traditions, ajoutant des sonorités africaines, brésiliennes ou indonésiennes, ou jouent avec un orchestre symphonique, s’intégrant dans le mouvement plus large de la « world music ». Parallèlement, des groupes plus locaux s’en tiennent aux traditions anciennes. Les représentations sont caractérisées par des rythmes complexes et un jeu très technique, des sonorités très puissantes, des instruments particuliers et des costumes traditionnels (avec bandeau autour de la tête). La posture (kata) du percussionniste est déterminée par une série de règles établissant une certaine esthétique et est comparable à celles des arts martiaux. Certains groupes appliquent aussi les principes du bouddhisme zen dans leur jeu, les bâtons servant à frapper le tambour étant considérés comme un lien spirituel entre le corps et le ciel.

Un ensemble est composé de tambours de différentes tailles, chacun ayant une fonction particulière dans la composition. Certains sont dédiés au rythme de base, d’autres à la basse. Ils sont rejoints par d’autres instruments : gongs, luth shamisen, flûtes shakuhachi et shinobue, ainsi que par des voix sous forme d’appels et de cris, souvent utilisés pour indiquer un changement de rythme ou pour encourager les musiciens. (ASDS)

À PointCulture

-

MX5276 Kodo, Prism Rhythm Sony Music Japan, 2005. Enregistrement 2004.

MX5276 Kodo, Prism Rhythm Sony Music Japan, 2005. Enregistrement 2004. -

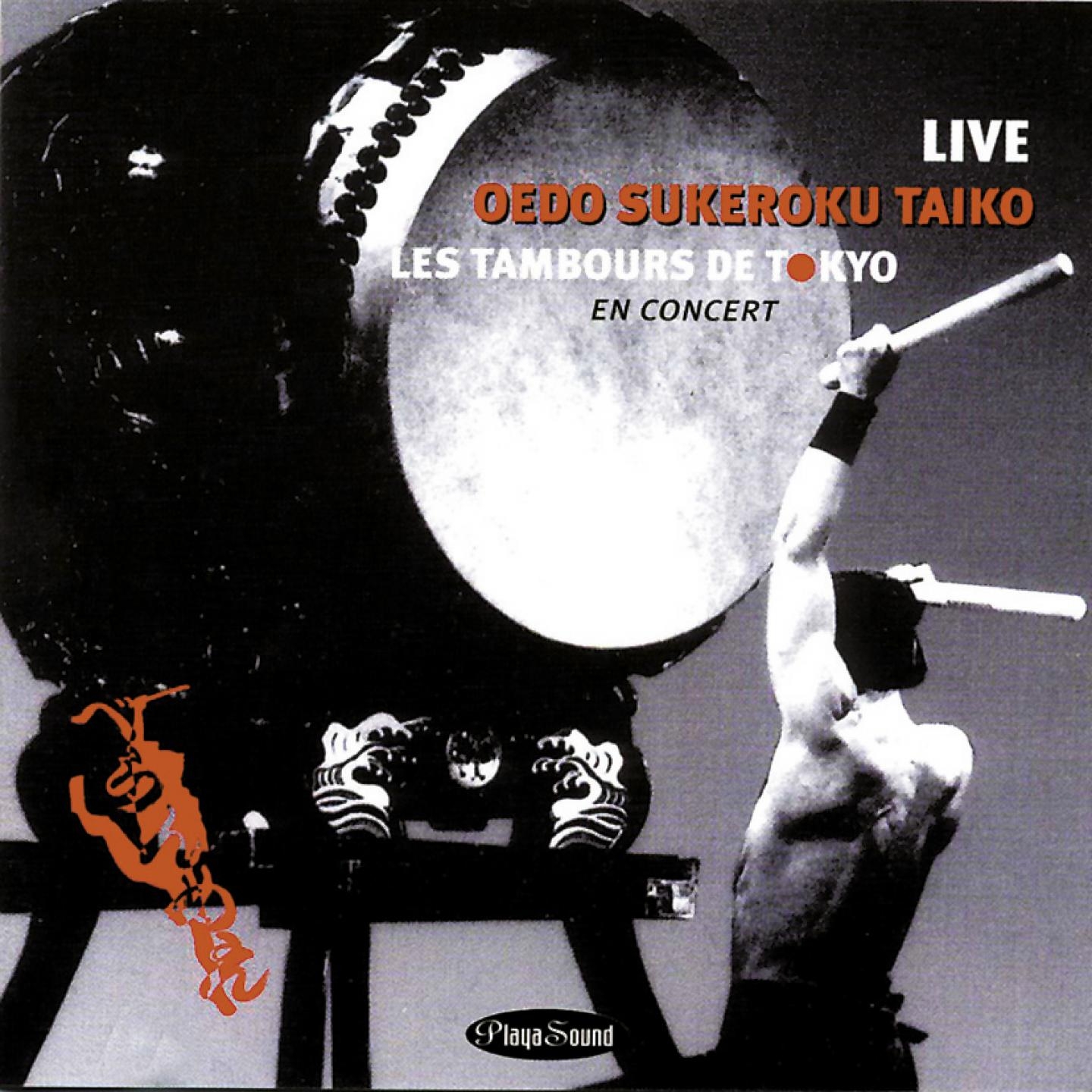

MX5836 Oedo Sukeroku Taiko, Oedo Sukeroku Taiko Live: Les Tambours De Tokyo En Concert Playa Sound, 2004. Enregistrement 2003.

MX5836 Oedo Sukeroku Taiko, Oedo Sukeroku Taiko Live: Les Tambours De Tokyo En Concert Playa Sound, 2004. Enregistrement 2003. -

MX5685 Bokusei Mochizuki, Tsuzumi, The Art Of Mochizuki Bokusei King Records Compact (Jpn), 1997. Enregistrement 1996.

MX5685 Bokusei Mochizuki, Tsuzumi, The Art Of Mochizuki Bokusei King Records Compact (Jpn), 1997. Enregistrement 1996. -

MX4135 Taiko Island: Taiko & Song Of Hachijojima God Mountain, 1994-1995.

MX4135 Taiko Island: Taiko & Song Of Hachijojima God Mountain, 1994-1995. -

MX4730 Hachijo Taiko Rokuninkai, Japanese Traditional Percussion: Taiko Teichiku Records, 2009.

MX4730 Hachijo Taiko Rokuninkai, Japanese Traditional Percussion: Taiko Teichiku Records, 2009. -

MX4576 Leonard Eto, Ocean Nowgomix Records, 2006.

MX4576 Leonard Eto, Ocean Nowgomix Records, 2006. -

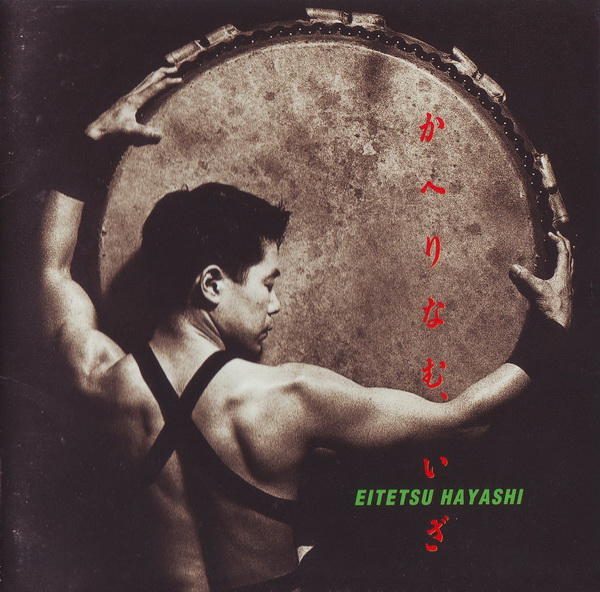

MX4795 Eitetsu Hayashi, Back To The Eternal Land King Records Compact (Jpn), 1993. Enregistrement 1992.

MX4795 Eitetsu Hayashi, Back To The Eternal Land King Records Compact (Jpn), 1993. Enregistrement 1992. -

MX4796 Eitetsu Hayashi, Haru King Records Compact (Jpn), 1997.

MX4796 Eitetsu Hayashi, Haru King Records Compact (Jpn), 1997. -

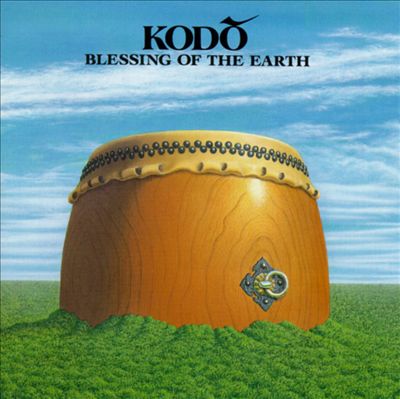

MX5260 Kodo, Blessing Of The Earth Cbs/Sony, 1989.

MX5260 Kodo, Blessing Of The Earth Cbs/Sony, 1989. -

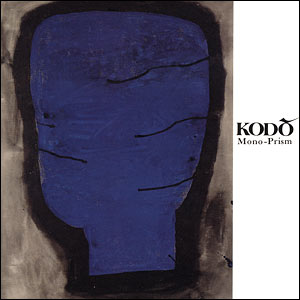

MX5264 Kodo, Mono-Prism Sony Records Japan, 1991.

MX5264 Kodo, Mono-Prism Sony Records Japan, 1991. -

MX5274 Kodo, Mondo Head Sony Records Japan, 2001.

MX5274 Kodo, Mondo Head Sony Records Japan, 2001. -

MX5940 Ondekoza, Devils On Drums Tropical Music, 1985.

MX5940 Ondekoza, Devils On Drums Tropical Music, 1985. -

MX5948 Ondekoza, Ondekoza (I) Victor Entertainment.

MX5948 Ondekoza, Ondekoza (I) Victor Entertainment. -

MX5955 Za Ondekoza, Kyoten Dochi Jvc, 2004.

MX5955 Za Ondekoza, Kyoten Dochi Jvc, 2004. -

MX6582 Wadaiko Hiryu, Hiryu Cozee Records.

MX6582 Wadaiko Hiryu, Hiryu Cozee Records.