Le biwa – de la prière à l’épopée guerrière

Épopée , Pipa , Instrument à cordes , Bouddhisme , Japon , Dit du Heike , Biwa , Récitation , Barbat

05 avril 2024

Akiko Sakurai -biwa (via youtube)

Akiko Sakurai -biwa (via youtube)

Le biwa est un instrument à cordes traditionnel dérivé du pipa chinois, lui-même dérivé d’un modèle persan, le barbat. On le retrouve dans l’iconographie ancienne comme instrument de la déesse Benzaiten, et il a donné son nom au lac Biwa, dans la région de Kyoto, qui en a les contours. Importé au 8e siècle, il a conservé jusqu’à nos jours sa forme originale, un ovale en forme de poire avec un manche court et une imposante tête d’accordage à angle droit, comme un oud. Il existe six variétés de biwa, se démarquant par leur nombre de cordes, leur nombre de frettes, leur plectre et surtout par leur usage et leur répertoire.

La première destination de biwa a été la musique des orchestres impériaux et du gagaku, le gagaku-biwa est une des plus anciennes variantes de l’instrument. Il a ensuite été utilisé par les moines aveugles bouddhistes, accompagnant leurs mantras du môsô-biwa. Cette tradition propre au Japon serait née au sud dans le Kyushu aux alentours du 10e siècle, et son jeu était à l’évidence très différent de celui des cours aristocratiques.

Le Heike-biwa, sans doute dérivé du style des moines aveugles, est le genre accompagnant exclusivement la récitation de l’épopée des Heiké. Ce texte célèbre raconte la lutte pour le pouvoir au 12e siècle entre les clans Minamoto et Taira. Vainqueurs dans un premier temps, les samouraïs du clan Taira sont ensuite tombés dans l’indolence, les conflits internes et la corruption, et ont été défaits à leur tour par le retour du clan Minamoto. À la fois historique et moral, avec des tonalités bouddhistes, ce récit a connu plusieurs modifications successives à la fois par les écrivains et par les musiciens qui l’interprétaient.

Le Heike-biwa connait son apogée au 14e siècle. Il est à cette époque concurrencé par le shamisen, et son répertoire par de nouvelles formes artistiques comme le bunraku, le kabuki et le sekkyô, mais il trouve à la même époque sa forme définitive. Celle-ci reste populaire quelques temps encore mais le public s’en détourne progressivement, préférant les nouveaux divertissements aux contes moraux et religieux du passé.

Une nouvelle forme nait au 16e siècle : le Satsuma-biwa, tirant son nom de la province de Satsuma à la pointe extrême-sud de l’île de Kyushu. D’abord populaire auprès de la classe des guerriers, où il accompagnait des récits de combats et des exploits martiaux, il s’est affiné au cours du temps. Il a connu un regain de popularité avec la montée du nationalisme du 19e siècle, et un second plus récemment avec des artistes comme Tsuruta Kinshi et sa disciple Junko Ueda.

Un autre genre contemporain, et une autre variante de l’instrument, est le Chikuzen-biwa. Issu de la même tradition monastique puis guerrière que le Satsuma-biwa, c’est un style lyrique et mélodique, inspiré du jeu du shamisen, et principalement interprété par les femmes. Le compositeur Suitô Kinjô (1911-1973) a également développé son propre style et son propre instrument, qu’il a nommé le nishiki-biwa. (BD)

À Médiathèque Nouvelle

-

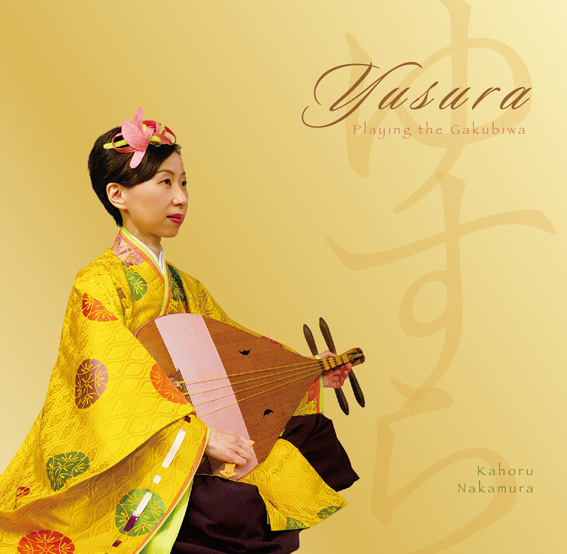

MX5737 Kahoru Nakamura, Yusura. Playing The Gakubiwa Greenfin Records, 2015.

MX5737 Kahoru Nakamura, Yusura. Playing The Gakubiwa Greenfin Records, 2015. -

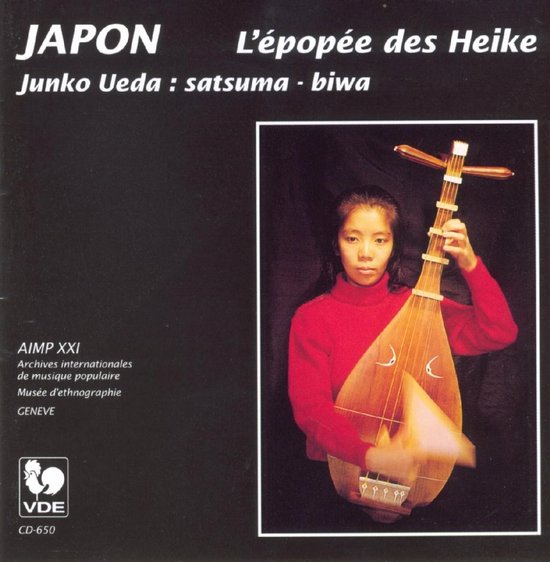

MX6540 Junko Ueda, L'Epopee Des Heike Vde-Gallo, 1990.

MX6540 Junko Ueda, L'Epopee Des Heike Vde-Gallo, 1990. -

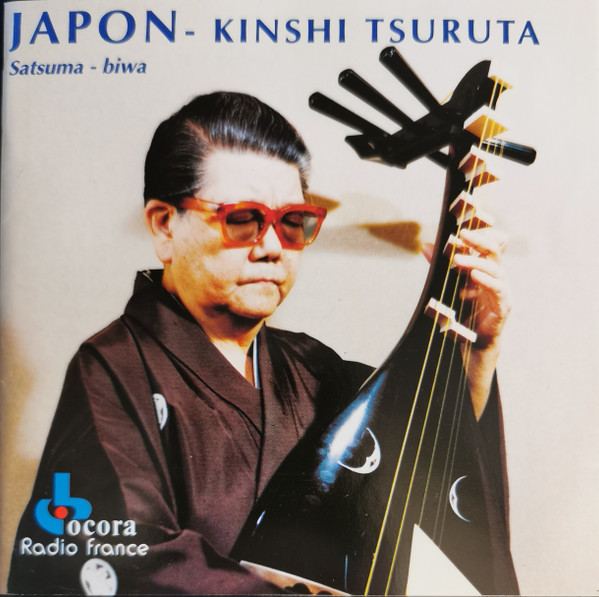

MX6480 Kinshi Tsuruta, Japon: Satsuma-Biwa Ocora, 1991. Enregistrement 1972-1985.

MX6480 Kinshi Tsuruta, Japon: Satsuma-Biwa Ocora, 1991. Enregistrement 1972-1985. -

MX4049 Japanese Traditional Music 4: Biwa King Records Compact (Jpn).

MX4049 Japanese Traditional Music 4: Biwa King Records Compact (Jpn). -

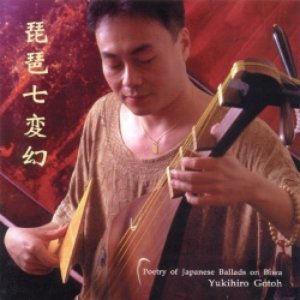

MX4680 Yukihiro Goto, Poetry Of Japanese Ballads On Biwa Zanmai Records, 1997.

MX4680 Yukihiro Goto, Poetry Of Japanese Ballads On Biwa Zanmai Records, 1997. -

MX4681 Yukihiro Goto, Inakanin No Uta Active Voice, 2006.

MX4681 Yukihiro Goto, Inakanin No Uta Active Voice, 2006. -

MX4993 Kakujô Iwasa & Kakuryû Saitô, Japon: Satsuma Biwa - Ecole Tsuruta Ocora, 2013. Enregistrement 2012.

MX4993 Kakujô Iwasa & Kakuryû Saitô, Japon: Satsuma Biwa - Ecole Tsuruta Ocora, 2013. Enregistrement 2012. -

MX5804 Nininbayashi, Biwa Duo Studio Wee, 2017.

MX5804 Nininbayashi, Biwa Duo Studio Wee, 2017. -

MX4672 Yoshinori Fumon, Satsumabiwa: Japan's Noble Ballads Celestial Harmonies, 2000.

MX4672 Yoshinori Fumon, Satsumabiwa: Japan's Noble Ballads Celestial Harmonies, 2000. -

MX5935 Poil Ueda, Yoshitsune Dur Et Doux, 2023.

MX5935 Poil Ueda, Yoshitsune Dur Et Doux, 2023. -

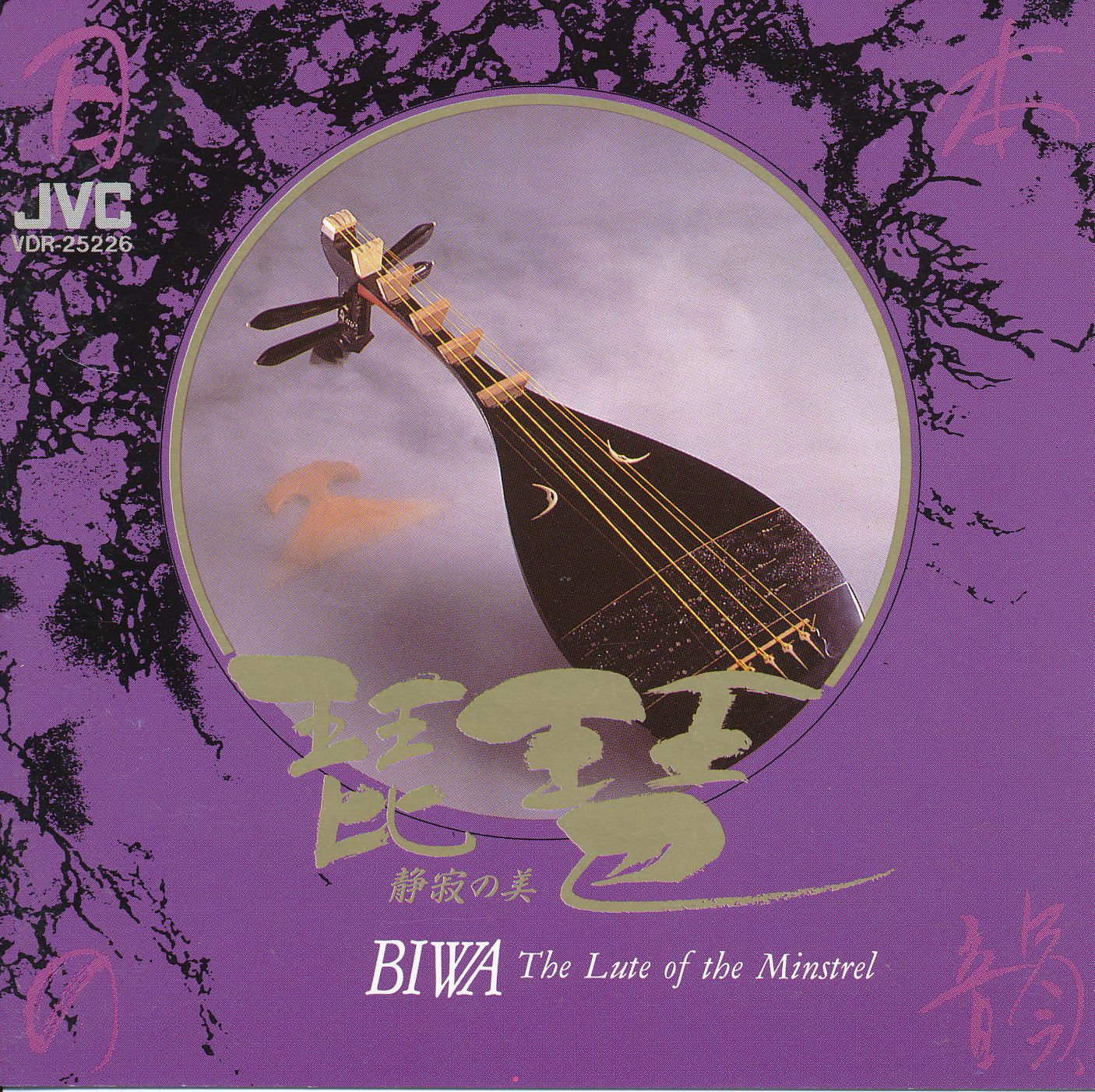

MX4201 Biwa: The Lute Of The Minstrel Jvc, 1989. Enregistrement 1985.

MX4201 Biwa: The Lute Of The Minstrel Jvc, 1989. Enregistrement 1985.